歯並びが悪いと、見た目以外にもさまざまな悪影響があります

歯並びやかみ合わせの状態が悪いことを「不正咬合(ふせいこうごう)」といいます。

不正咬合があると見た目を気にする人が多いですが、見た目以外にもお口の健康や体の健康を損ねてしまうことがあります。

不正咬合があると見た目を気にする人が多いですが、見た目以外にもお口の健康や体の健康を損ねてしまうことがあります。

不正咬合を放置するリスク

不正咬合を放置すると、次のような悪影響を及ぼす可能性が高くなり、生活の質が下がってしまうことがあります。

- 見た目のコンプレックスに悩まされ続ける

- むし歯や歯周病で早く歯を失う可能性が高くなる

- 口臭がきつくなりやすい

- あごの痛み、口の開きづらさが起こることがある

- よく噛めないことで消化吸収が悪くなる

- 口内の健康悪化から体の病気につながることがある

- 噛み合わせの悪さから体のあちこちの痛みや不調が出ることがある

矯正治療をして歯並びや噛み合わせを整えることで、上のようなリスクを避けられ、生活の質を高めることができます。

不正咬合の種類

代表的な不正咬合には次のようなものがあります。なお、一つの不正咬合だけというよりは複数の不正咬合を併発していることも多くありますが、矯正治療によって改善が可能です。

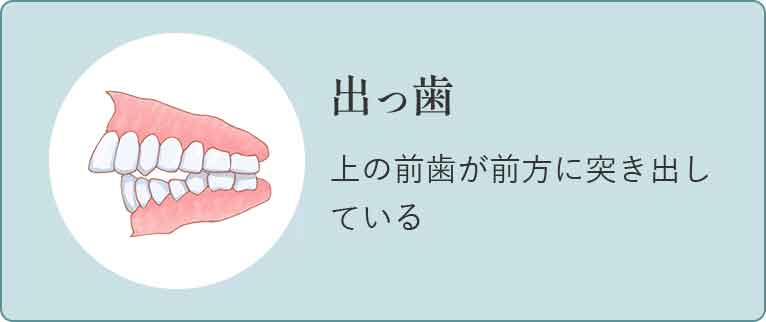

出っ歯(上顎前突:じょうがくぜんとつ)

上の歯が前に出ている状態です。

歯だけが出ている場合と、上下の顎の骨の大きさのアンバランスによる場合があります。

歯が邪魔になって唇がうまく閉じにくく開いたままになる、無理に唇を閉じるとあごの先端に梅干しのようなシワができる、という特徴があります。

歯だけが出ている場合と、上下の顎の骨の大きさのアンバランスによる場合があります。

歯が邪魔になって唇がうまく閉じにくく開いたままになる、無理に唇を閉じるとあごの先端に梅干しのようなシワができる、という特徴があります。

- むし歯や歯周病にかかりやすくなる

- 唇がうまく閉じられないことにより口内が乾き、口の中に汚れが停滞しやすくなるので、むし歯や歯周病にかかりやすくなります。

- 歯にダメージを受けやすい

- 前歯が出ているので、前歯に外傷を負いやすくなります。

- 口臭・歯の着色が起こりやすい

- 口内が乾いて唾液の洗浄作用が働きにくくなるため、口臭が出やすくなります。また、それによって前歯に着色が付きやすくなります。

- 見た目の影響

- 歯が出ている見た目によるコンプレックスが続くのに加え、ほうれい線も目立ちやすくなります。

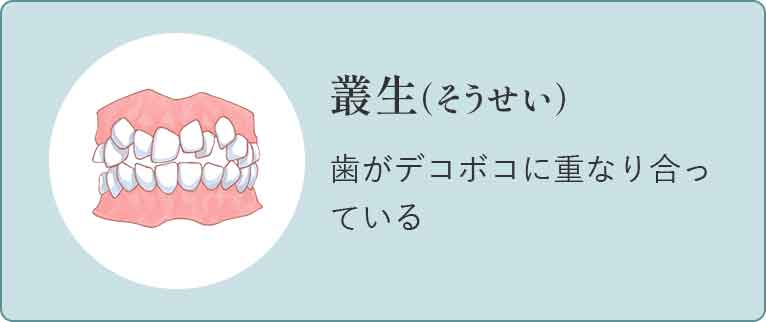

乱ぐい歯(叢生:そうせい)

歯がガタガタに重なり合った歯並びです。

多くの場合、歯の生えるスペースが足りないことによって起こります。

日本人に多いタイプの不正咬合で、八重歯も乱ぐい歯の一種です。

多くの場合、歯の生えるスペースが足りないことによって起こります。

日本人に多いタイプの不正咬合で、八重歯も乱ぐい歯の一種です。

- むし歯や歯周病にかかりやすくなる

- 歯が重なっている部分に汚れが蓄積しやすいため、その部分からむし歯や歯周病にかかりやすくなります。

- 口臭・歯の着色が起こりやすい

- 歯ブラシの当たりにくい部分に磨き残しが多く出やすくなるため、口臭が起こりやすくなります。また、歯並びが引っ込んでいる部分は歯ブラシの毛先が当たりにくいため、着色が目立ちやすくなります。

- 口の中を傷つけやすい

- 八重歯のように歯並びから外れている歯があると、歯の先端が粘膜を傷つけやすくなってしまうため、粘膜に傷を作りやすく口内炎ができることもあります。

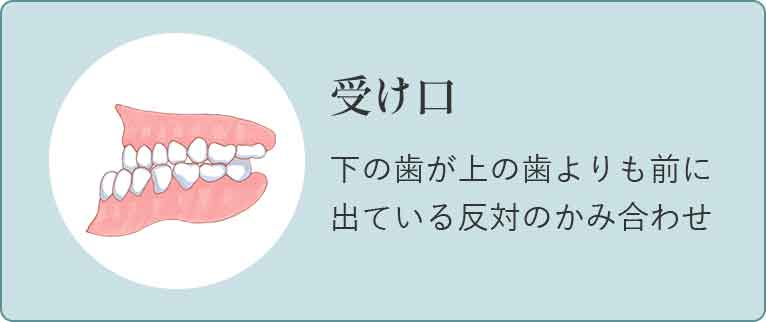

受け口(下顎前突:かがくぜんとつ)

上下のかみ合わせが反対、もしくは下あご自体が前に出ている歯並びで、反対咬合とも呼ばれます。

歯の位置関係だけが反対になっている「歯性タイプ」、下あご自体が大きくなっていて前に出ている「骨格性タイプ」に分けられます。

歯の位置関係だけが反対になっている「歯性タイプ」、下あご自体が大きくなっていて前に出ている「骨格性タイプ」に分けられます。

- 奥歯を早期に失いやすい

- 前歯の部分が当たらず、奥歯にのみ力がかかるので、奥歯を早期に喪失しやすく、そこから全体的に歯を悪くしてしまう可能性が高くなります。

- 咀嚼しにくいことで胃腸を悪くしやすい

- 奥歯の一部しか噛み合わないので、しっかりと咀嚼ができず、結果的に胃腸を悪くし、全身的な健康状態の悪化につながることがあります。

- 発音・滑舌に影響が出やすい

- サ行やタ行が発音しにくく、滑舌の悪さからコミュニケーションに影響が出る、話す職業に就くのが難しくなる、といったことが起こる場合があります。

- 成長期に放置すると矯正治療で治せなくなる

- 成長期に受け口の状態を放置していると、下あごが過剰に発達し、骨格性の受け口になって矯正治療だけでは治せなくなることがあります。

そのような場合に治療をするとなると、あごの骨を切る外科矯正が必要になります。 - 見た目の影響

- 受け口は見た目にコンプレックスを抱えやすく、精神面で影響がずっと続く可能性が高くなります。

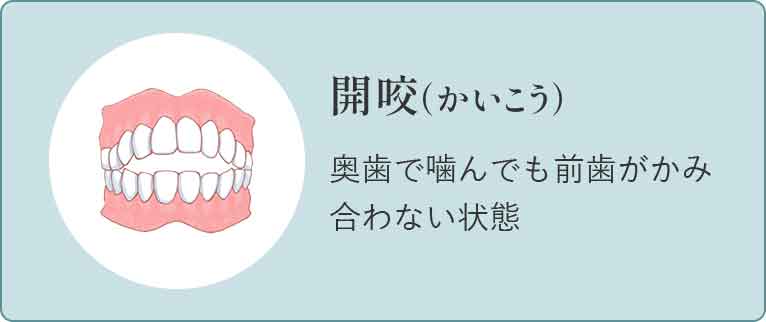

前歯が噛み合わない(開咬:かいこう)

奥歯で噛んでも上下の前歯が合わず、ぽっかりと隙間があいている歯並びです。

- 奥歯に過剰な負担がかかる

- 奥歯しか噛み合わないので、奥歯に過剰な力の負担がかかってしまい、奥歯を早く失う可能性があります。

- 滑舌が悪くなる

- 上下の前歯に隙間があるので舌っ足らずな話し方になり、話す職業に向かなくなる可能性があります。

- むし歯や歯周病にかかりやすくなる

- 口があいたままになるため唾液の良い効果が発揮されにくく、虫歯や歯周病にかかりやすくなります。

- 顎関節症を起こしやすい

- 顎関節に負担をかけやすいかみ合わせのため、顎関節症を起こしやすくなります。

すきっ歯(空隙歯列:くうげきしれつ)

歯と歯の間のすき間が広い状態です。

- 見た目のコンプレックス

- すきっ歯の見た目がコンプレックスになることがあります。

- むし歯や歯周病にかかりやすくなる

- すき間に食べかすが溜まったままになると、むし歯や歯周病のリスクが高くなります。

- 発音に影響が出ることがある

- 発音の際に歯のすき間から空気が漏れたような発音になることがあります。

深い噛み合わせ(過蓋咬合:かがいこうごう)

上下の噛み合わせが深い状態となっており、下の歯が上の歯によってほとんど隠れてしまっている噛み合わせです。

- 歯がすり減りやすい

- 歯に大きな力がかかりやすいため、歯のすり減りが速い傾向があり、将来的に噛み合わせが低くなって老けて見えやすくなります。

- のちに出っ歯になることがある

- 前歯の部分は下の前歯が上の前歯に食い込むような状態になるため、下の歯が上の歯を突き上げて出っ歯になっていくことがあります。

- 上の裏側の歯茎を噛みやすい

- 下の前歯が上の裏側の歯茎に強く当たりやすいため、歯茎に炎症を起こしやすくなります。

- 顎関節症を起こしやすい

- 過蓋咬合は下顎の動きが制限されやすく、顎関節症を起こしやすくなります。

交叉している噛み合わせ(交叉咬合:こうさこうごう)

歯並びが交叉(クロス)している部分のあるかみ合わせで、クロスバイトとも呼ばれます。

- 成長期に放置すると顔が歪んでしまう

- 成長期に歯並びが交叉している状態を放置すると、あごの骨がずれて顔がゆがむ可能性があります。

- 顎関節症を起こしやすい

- 下顎の動きがスムーズにいかないので、顎関節症になる可能性があります。

- コンプレックスになってしまうことがある

- 顔が歪んでしまった場合、コンプレックスとなってしまうことがあります。

- 矯正治療だけで治せなくなる可能性がある

- あごの骨が歪んでしまうと、矯正治療だけでは治せず、あごの骨を切る手術が必要になることがあります。